共進学舎とは

『共進学舎』は、明治中期に現在の島根県松江市に実在した教員検定受験者や高等な数学などを極めたい人たちが集う予備校的な役割を果たした学び舎です。県内はもとより他県からも多くの志士が学びに来たそうです。塾生名簿にはなんと715名の名前が記載されています。

何故そんなに大勢がこぞって学びに来たのか?

他でもない、開校した尾原惣八先生の指導を受けたいがためです。

1839年に生まれた尾原先生は幼少より学問を好み、若くして江戸の関流和算の大家である山路弥左衛門に師事し、数理・天文・暦法を学び、その後に中溝佐助のもとで関流算法を極め、関流和算の天才と称されました。

そして藩命を受けて『隠岐分国地図』を作り、また西洋算法を研究して『対数表』を作成し、それを藩に献上したことによって大いに認められました。

すぐさま松江藩の藩校の修道館に算術方が設けられ、中溝佐助とともに江戸から呼び戻され算術方教授として着任。その後は雑賀小学校2代目校長、島根県教員伝習所講師等などを歴任されました。

それぞれの在任中、尾原先生の高度な学術と人柄の良さに心酔する者が急増したようです。

そして1884年に公の職を辞して共進学舎を開き、直接教鞭をとる傍ら後進の指導にもあたられ、明治25年12月逝去となります。

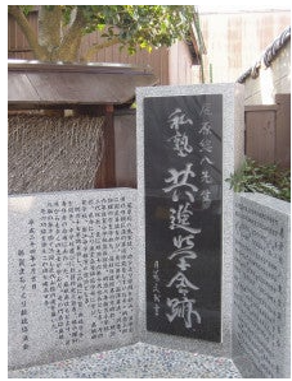

その偉大な功績を称え、明治27年には門人の発起により『尾原惣八先生の碑』が建立されたものの、碑文が大きな銅板に刻まれていたため、太平洋戦争における金属回収に遭い、取り壊されてしまいました。

現在、尾原惣八先生の足跡は、左記の石碑と松江市所蔵の資料でしか知ることができません。

関流和算とは

言わずと知れた数学の聖人、関孝和先生が17世紀終わり頃に完成させたもの。

有名なのは「つるかめ算」や「和差算」ですが、実はそれらは一端で、後に「方程式」や「微分・積分」と呼ばれる算術も既に完成させていました。世界にそのような算術が存在しない時期にです。現在でも日本より海外で評価されており、イギリスのニュートン、ドイツのライプニッチとともに、関孝和先生は世界三大数学者と尊称されています。

2024年5月8日

次の記事へ »